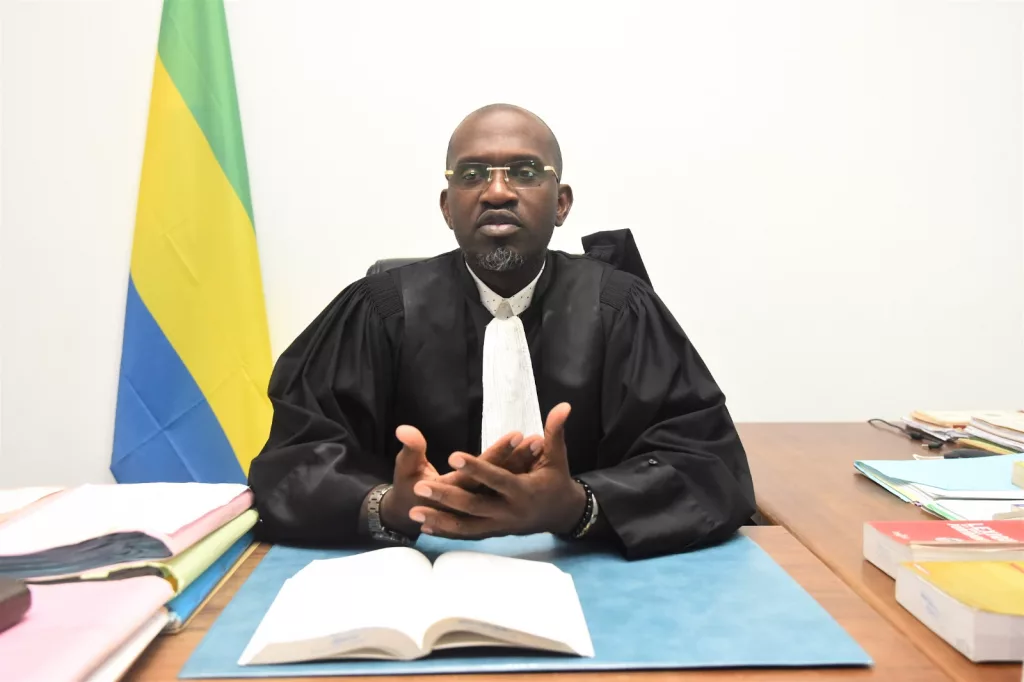

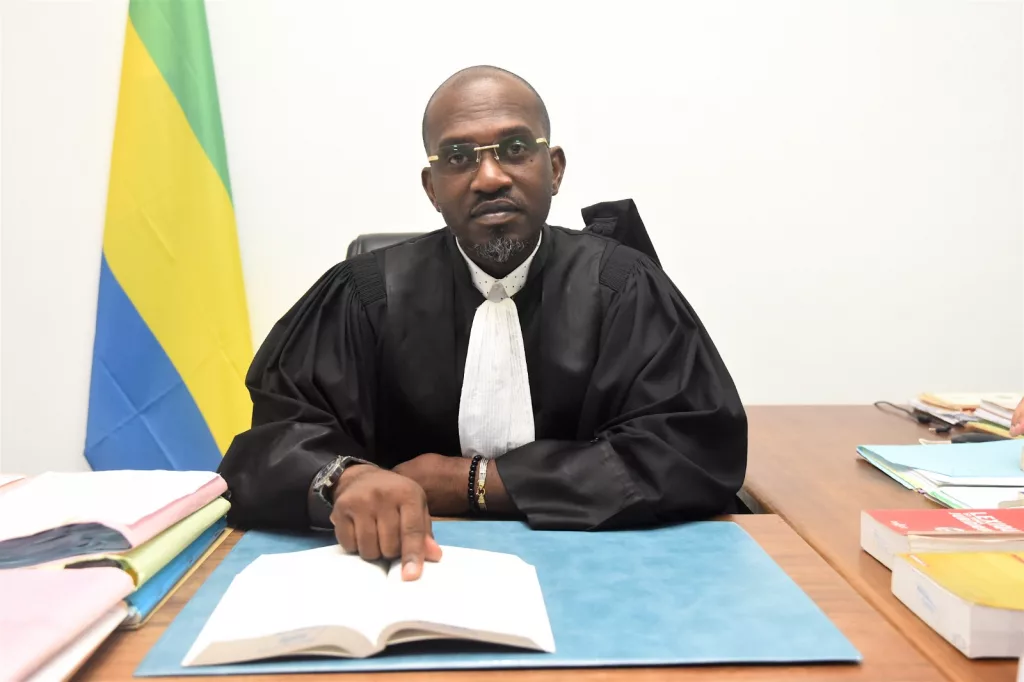

Dans un entretien exclusif avec notre Rédaction à la veille de l’ouverture de l’important procès ce matin au Palais de justice de Libreville, le magistrat éclaire l’opinion sur les zones d’ombre qui entourent la tenue de cette « Affaire Sylvia et Noureddin Bongo Valentin ». Le peuple gabonais, dont les points de vue sont majoritairement convergents, retient son souffle. Lecture !

Gabonclic.info : Monsieur le président du Synamag, le procès tant attendu de Sylvia Bongo et Noureddin Bongo Valentin s’ouvre ce 10 novembre. En l’absence de la partie défenderesse, ledit procès pourra-t-il respecter l’État de droit et les garanties légales, comme la présomption d’innocence et le droit à un procès équitable ?

Landry Abaga Essono : en principe, un procès doit se dérouler en présence des parties concernées ou leurs représentants, afin de garantir à tous, le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire, principes fondamentaux du droit du procès. Il peut, cependant, arriver qu’une partie soit absente le jour du procès, soit parce qu’elle n’a pas été informée de la tenue du procès, soit parce qu’elle refuse d’y prendre part. Dans le premier cas, le juge peut ou doit décider d’ajourner le procès, faute pour l’une des parties d’avoir été informée de la date de sa tenue. Dans le second cas, il peut décider de se prononcer. La décision rendue sera dite par défaut ou par contumace c’est selon ; la partie absente disposant de la faculté de faire appel ou de se pourvoir en cassation sous certaines conditions, en cas de décision défavorable. Dans tous les cas, la présomption d’innocence et l’équitabilité du procès restent garanties à la partie absente.

Dans le cas qui nous intéresse, si Noureddin et Sylvia Bongo boycottent ce procès, quelle qu’en soit la raison et quelle que soit la décision, ils disposent de la faculté de se pourvoir en cassation, en cas de décision défavorable.

Les avocats des prévenus ayant déclaré dernièrement qu’ils ne prendront pas part au procès, la justice pourra-t-elle commettre des avocats d’office ?

Les personnes éligibles à la commission d’office d’un avocat sont en général celles qui n’ont pas les moyens financiers de s’attacher les services d’un avocat. Ce n’est pas le cas de la famille Bongo qui, d’ailleurs, est assistée de Me Eyue Gisèle, avocat au barreau du Gabon. Si cette dernière décide de boycotter le procès de ses clients, c’est à leurs risques et périls. Toujours est-il que si ce boycott n’est pas concerté, elle se rendrait coupable d’un manquement à ses obligations professionnelles et déontologiques.

Cependant en droit gabonais, dans la matière qui nous intéresse, la commission d’un avocat d’office reste obligatoire ; le président étant tenu d’en commettre au cas où celui choisi par la défense ne se présenterait pas.

Quelles sont les charges exactes qui pèsent sur les accusés ?

Ils sont poursuivis pour des faits de détournement de deniers publics, complicité de détournement de deniers publics, concussions, etc.

La justice gabonaise détient-elle des preuves solides à présenter ?

L’Etat gabonais, qui est partie civile, dispose certainement d’éléments de preuve. C’est tout l’intérêt de ce procès. Les juges apprécieront la force probante de ces éléments et décideront de les retenir ou pas. Il ne leur appartient pas de les fournir, mais de les apprécier. L’instruction étant par ailleurs secrète, le président que je suis ne saurait, de ce fait, vous en dire plus.

Quel sera l’impact de ce procès sur la stabilité politique et l’économie du pays, ainsi que sur le plan social ?

Peu importe l’issue de ce procès, le ton sera tout de même donné et la volonté des plus hautes autorités de lutter contre la corruption et comportements déviants des dépositaires de l’autorité de l’Etat y trouvera expression. La moralisation de la vie publique – entendue comme l’ensemble des actions et des principes visant à promouvoir l’intégrité, la transparence et la responsabilité dans la gestion des affaires publiques – inclut, en effet, la lutte contre la corruption, l’éthique publique, la transparence financière, la responsabilité des dirigeants. L’objectif est de restaurer la confiance du public dans les institutions et de garantir que les décisions sont prises dans l’intérêt général. Les conséquences politico-économiques, à long terme, ne peuvent être que bénéfiques pour la santé de nos finances publiques et la cohésion sociale.

Ce procès est-il une étape vers la recherche de transparence et la lutte contre la corruption menée actuellement par le gouvernement ?

Cela va sans dire, quoi que la dernière actualité nous en fasse un peu douter.

Qu’en sera-t-il des avoirs et des biens saisis, la Cour spéciale pourrait-elle exiger la restitution des biens mobiliers et immobiliers à l’Etat gabonais ?

Si les faits de détournement de deniers publics sont établis, les biens et autres avoirs saisis devraient, en principe, retourner à celui à qui ils ont été distraits, donc à l’Etat.

Comment ce procès influencera-t-il la perception de la justice par les justiciables gabonais et leur confiance dans les institutions ? Je ne saurais vous le dire. Chacun se fera sa petite idée. Mais peu importe l’issue de ceprocès. La justice gabonaise, mal en point, devrait travailler à recouvrer la confiance dupeuple, au nom duquel elle est rendue. Mais cela ne peut être possible qu’au travers despolitiques publiques y aidant, et à travers une remise en cause du fonctionnement actuel decertaines institutions judiciaires.Évidemment un travail profond et sérieux doit être réalisé sur les acteurs de cette justice, desorte à cultiver la confiance perdue en cette institution.

Ce procès représente-t-il une étape cruciale vers une plus grande équité et justice sociales, d’autant que la justice est très critiquée ces derniers temps par une large partie de l’opinion ?

Il n’est pas du ressort de la justice de garantir l’équité et la justice sociale. Faut-il rappeler que la justice sociale désigne l’idée de promouvoir une société plus équitable et plus juste, où les droits et les opportunités sont répartis de manière égale entre tous les individus, sans discrimination, ni exclusion. Ce qui implique l’égalité des chances, la réduction des inégalités économiques et sociales, la protection des droits humains, la solidarité et la cohésion sociale. De ce point de vue, il me semble donc que cette mission incombe aux hommes politiques en charge de la gestion de l’Etat. La justice applique la loi proposée par le gouvernement et votée par le parlement. Qu’elle soit juste ou injuste, le juge applique la loi, certes en lui donnant un sens conforme aux principes de justice et d’équité.

Que propose le Synamag pour que les justiciables aient plus confiance en la justice, accusée d’être corrompue par des nantis ?

Le Synamag est un partenaire social et une force de propositions en capacité de :

– faire des suggestions constructives ;

– proposer des solutions innovantes ;

– contribuer à la prise de décision ;

– collaborer pour atteindre des objectifs communs.

Cette force de proposition permet de :

1 – représenter les intérêts de ses membres ;

2 – influencer les politiques publiques ;

3 – contribuer à la cohésion sociale.

Le Synamag se propose donc d’être un outil d’aide à la décision sur lequel les autorités peuvent s’appuyer pour proposer des politiques publiques saines et viables à même d’influencer la perception de la justice par le citoyen. Malheureusement, nous avons l’impression de pousser un cri sous l’eau. Les autorités d’alors semblent avoir d’autres priorités. La justice n’en est pas une, malgré toutes les déclarations faites. Elle apparaît plutôt comme un prétexte, un slogan politique, rien de plus.

Lors d’une déclaration de presse, le Procureur général, Eddy Minang avait affirmé que la justice gabonaise fera le nécessaire pour faire respecter le verdict. A-t-elle les moyens d’obtenir l’extradition de Sylvia et Noureddin Bongo au Gabon ?

(Rire…) C’est une question qu’il faudra lui poser.

Il y a quelques mois, vous dénonciez un certain nombre de dysfonctionnements au sein de la justice gabonaise, tout en invitant le pouvoir exécutif d’y apporter des solutions. Avez-vous été entendu ? Si non, ces maux peuvent-ils impacter le déroulement du procès à venir ?

Nous dénonçons beaucoup de choses depuis des années, mais les autorités restent sourdes, à défaut de n’entendre que ce qu’elles veulent entendre. À force d’avoir organisé sa surdité, les situations se sont cristallisées, impactant le bon fonctionnement de notre justice. Ce procès, comme tous les autres, n’en sera que plus impacté.

Quelles leçons pourront tirer les Gabonais à l’issue de cette session de la Cour criminelle spéciale ?

Attendons de voir les décisions qui en résulteraient. À ce moment, chaque Gabonais se fera sa petite idée.

Propos recueillis par Véronique Niangui